Semillero de investigación en Patrimonio: Estación La Camelia

Institución: Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

RESUMEN

Manizales, Colombia, ubicada sobre los Andes, y en un cruce de caminos, tuvo un hito que marcó su progreso: el cultivo, beneficio y comercio del café, el cual potenció el desarrollo de la región y del país, posicionando la ciudad como una de las más importantes, con proyectos como el cable aéreo -en su momento el más largo del mundo- y el ferrocarril, que facilitaron la exportación. Esta riqueza permitió que sus comerciantes conocieran ciudades como París, a donde fueron a vender café, una ciudad que, a principios del siglo XX mostraba su nueva cara arquitectónica y urbanística desarrollada en ese entonces bajo el “Eclecticismo Historicista”.

Los pobladores de Manizales vieron en este estilo el modelo a seguir para reconstruir la ciudad que había sido asolada tras los incendios de 1922, 1925 y 1926, estilo, que en Colombia, se llamaría “Republicano” debido al momento histórico denominado “la República”. En Manizales se destaca el edificio de la Gobernación (1927), diseñado por John T. Vawter, Belisario Rodríguez y Luis E. Salazar. Este edificio sobresale por su ornamentación, que se caracteriza por su cantidad, detalle y variedad. Es con base en esto que surge nuestro interés en saber cómo se dio la producción a tal escala y detalle de estos ornamentos desde lo conceptual hasta lo industrial. Es por ello, que en este documento se desarrolla una investigación que parte desde el cómo eran ideados estos elementos, desde lo manual y artesanal, hasta lo técnico e industrial.

Palabras clave: Café, Eclecticismo Historicista, Arquitectura Republicana, Ornamentación, Arquitectura industrial.

- ORNAMENTA

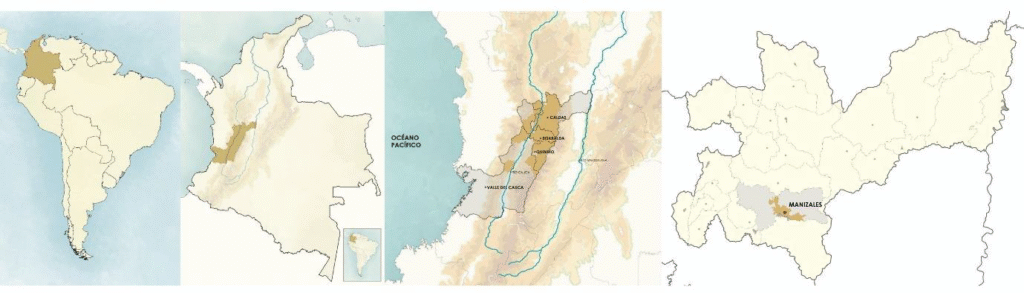

Manizales es una ciudad colombiana con, aproximadamente, quinientos mil habitantes, ubicada en la Cordillera de los Andes a 2160 m.s.n.m.m., con una temperatura promedio de 20°C (Figura No. 1). Fue fundada en 1849 en el marco de un fenómeno de poblamiento de la parte alta de la cordillera del centro occidente de Colombia, conocido como “la colonización antioqueña”, período durante el cual se fundaron cerca de cien poblaciones a lo largo del siglo XIX. En la segunda mitad de este siglo XIX llegó el café a la región, producto que encontró aquí unas condiciones climáticas y topográficas ideales para su cultivo, en unas tierras de origen volcánico, bañadas por aguas que fluían de la parte alta de las montañas bañando las laderas y distribuyendo así su carga de nutrientes naturales. Estas condiciones, sumadas al régimen de lluvias y sus temporadas intermitentes de sol, hicieron que se diera un café de excelente calidad y en grandes cantidades. (Chalarca, 1998, p. 11).

Figura No. 1. Ramírez, E (2021). Ubicación del Paisaje Cultural Cafetero en Colombia.

La ciudad de Manizales vivió un proceso de acelerado desarrollo a finales del siglo XIX motivado por el auge del cultivo, beneficio y comercio del café que trajo prosperidad a la región. Manizales se convirtió en el centro de acopio del grano, se crearon trilladoras para su beneficio, tostado y empaque para luego ponerlo en el mercado nacional e internacional. Se construyó el cable aéreo Mariquita – Manizales para facilitar el transporte no solo del café sino de mercancías varias que llegaban de Estados Unidos y de Europa. El sistema de cable aéreo comenzó a funcionar plenamente el 2 de febrero de 1922. En diciembre de 1927 llegó el ferrocarril a Manizales que comunicaba con las demás ciudades del departamento de Caldas (Armenia y Pereira) y se unía a la línea del Pacífico para llegar a Cali y al puerto de Buenaventura en el océano Pacífico. Se constituyeron empresas comercializadoras de café para exportar tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Todos estos avances significaron el proceso de industrialización de una región que surgía de la paquidermia colonial.

Producto de todo este movimiento comercial los empresarios vendedores de café conocieron Europa y Estados Unidos. Uno de los centros de venta de café fue París, una ciudad que había sido remodelada en la segunda mitad del siglo XIX, sustituyendo el trazado urbano y la arquitectura medieval por nuevas propuestas, con vías amplias para el paso de vehículos que comenzaban a circular, con zonas verdes y zonas duras, sitios para estar y para el encuentro, pequeños cafés en la calle, todo eso ubicado en las nuevas calles que se llamaron bulevares. Los viejos edificios medievales fueron sustituidos por construcciones de cuatro o cinco pisos de apartamentos rematados en mansardas y locales comerciales en los primeros pisos, decorados con multiplicidad de elementos decorativos inspirados en los estilos del pasado, así como de otras culturas, especialmente de oriente. Guirnaldas, capiteles, hojas de acanto, cartelas, cornisas, grecas, ménsulas y muchas formas más formaron un repertorio casi infinito llegando a constituir lo que los académicos llaman “eclecticismo historicista”. (De Fusco, R., 1981, p.25).

Esta arquitectura entusiasmó a los viajeros comerciantes venidos de las montañas de los Andes e inspirados en ella encargaron a arquitectos y maestros de obra sus nuevas casas a imagen y semejanza del modelo parisino que ya se estaba expandiendo por el mundo entero. En Colombia el eclecticismo historicista adoptó el nombre de “arquitectura republicana” debido a que su auge se dio cuando subió al poder la generación de líderes nacidos en la república que fue conocida como “generación republicana”, específicamente en cabeza del presidente Carlos E. Restrepo quien asumió la presidencia de la república en 1910. (Arango, 1989, p. 129).

En Manizales esta arquitectura se comenzó a hacer desde los últimos años del siglo XIX. Pero su real auge se dio después de 1926 cuando se inició el proceso de reconstrucción de la ciudad luego de los incendios que asolaron la ciudad en 1922, 1925 y 1926, cuando desaparecieron cerca de 30 manzanas en donde estaban ubicadas las viviendas de comerciantes, dirigentes y líderes, amén de los edificios institucionales como la gobernación, la alcaldía, la catedral, los bancos, notarías, y todo tipo de comercios.

Entre 1926 y 1940 Manizales vivió una intensa dinámica constructora. Llegaron arquitectos nacionales y extranjeros, capacitaron maestros de obra y ayudantes para darle nueva vida a la ciudad. Se ampliaron las calles de la vieja traza en damero que se conservó y mejoró, se instalaron servicios de energía eléctrica, alumbrado público, acueducto y alcantarillado, correos, teléfonos y telégrafo. Se construyeron cerca de trescientos inmuebles nuevos; algunos de ellos adoptaron las técnicas, para la época nuevas, del concreto con armadura de hierro, cuyos materiales -cemento y hierro – fueron importados pues en el país no se producían aún. Pero también se continuaron usando los materiales y técnicas constructivas tradicionales como fueron la esterilla, la lata y la guadua para hacer el bahareque. Pero la piel, el acabado externo de estas construcciones se uniformó con la ornamentación característica de la arquitectura republicana hecha en moldes de cemento y de yeso. (Robledo, 1989, p. 158).

2. ORNAMENTACIÓN

El edificio de la Gobernación de Caldas fue construido tras el incendio de 1925 en el mismo lugar en el que se encontraba el anterior; se construyó en estilo “Republicano” o “Eclecticismo Historicista”, siendo uno de los edificios más representativos de este estilo en la ciudad; fue declarado Bien de Interés Cultural en 1984. Este edificio fue diseñado por el arquitecto norteamericano John T. Vawter y construido por la Ulen & Company; la ornamentación estuvo a cargo de los Maestros pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, Belisario Rodríguez y Luis Salazar (Figura No. 2).

Figura No. 2. Imagen 1: Arias Hurtado, V. (s.f). Gobernación de Caldas en construcción, sin ornamentación. Imagen 2: Román, S. (2023). Gobernación de Caldas en la actualidad.

El edificio es un paralelepípedo. Se encuentra ubicado en la esquina de la manzana norte que rodea la plaza de Bolívar en Manizales. Su tipología es de tipo claustro, donde se desarrollan sendas crujías en 4 pisos, con circulaciones perimetrales sobre el patio central, el cual está a un nivel más bajo que el nivel de acceso; es así que el edificio se concibe con tres pisos en su fachada sur y de cuatro en su fachada norte. Adicionalmente, el edificio presenta una asimetría en el eje de composición, puesto que el eje de la crujía sur (acceso), se quiebra al llegar al patio central, cuyo eje está determinado por la escalera que desciende al nivel del patio. Estas situaciones de diseño generaron una asimetría estructural que obligó a realizar un proceso de reforzamiento estructural luego del terremoto del 25 de enero de 1999, con lo cual se pudo realizar también una intervención integral del edificio, con obras de conservación y restauración.

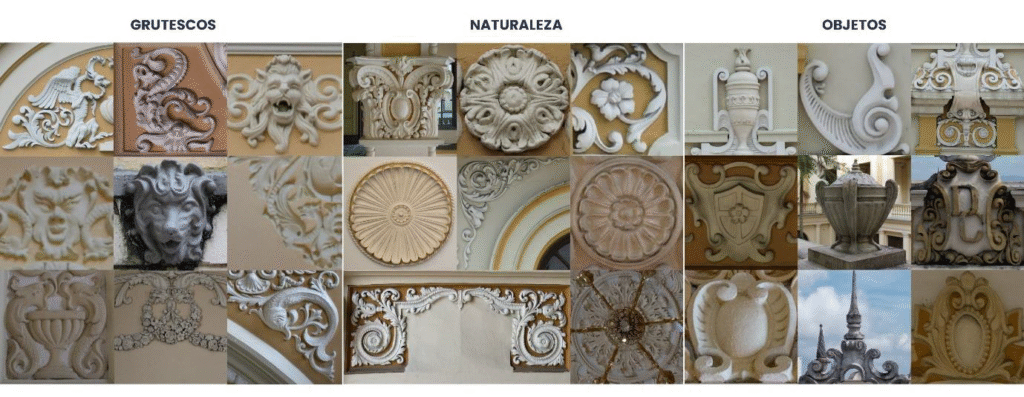

La ornamentación es la característica más destacada de este edificio, pues cuenta con una gran cantidad y variedad de decorados, como balaustres, capiteles, grutescos, ánforas, pináculos, cornisas, medallones, y múltiples apliques en alto relieve, ornamentos distintivos de distintos estilos arquitectónicos, lo cual acentúan su carácter ecléctico. Para efectos de esta investigación, y con fines de corroborar la hipótesis planteada, se realizaron una serie de visitas de trabajo al inmueble con el objeto de hacer un reconocimiento de los múltiples apliques y decorados que allí se encuentran. Se realizó una zonificación del edificio, cada una a cargo de un grupo de estudiantes; posteriormente se inició la identificación para inventariar estos ornamentos, así como su registro fotográfico. Posteriormente, esta información se registró en un cuadro de Excel; con base en estos datos se realizó una clasificación más específica según los tipos de ornamentos encontrados; es así como se identificaron tres principales grupos: primero los grutescos, segundo, naturaleza y por último, objetos.

GRUTESCOS

Los grutescos, según el DRAE, son un adjetivo que es utilizado en la arquitectura y pintura, para representar unos ornamentos que hacen alusión a bestias, bichos, sabandijas, quimeras y follajes. Su origen proviene de ciertas grutas y cuevas que se descubrieron en la Roma del siglo XV, en los inicios del renacimiento, en la Domus Aurea, la casa que Nerón construyó en la Roma imperial, después del gran incendio del año 64. Al descubrir estas figuras, los artistas del renacimiento, las replicaron en los aposentos y en las fachadas de sus edificios.

Estos ornamentos estaban compuestos por formas vegetales (follajes y guirnaldas), animales fantásticos y seres mitológicos, que llenaban los espacios, pues algunos artistas pretendían llenar cualquier superficie plana sobre muros, producto de algo que por la época estaba en boga, como era el Horror Vacui (el horror al vacío). Un antecedente de esto, es también en el arte medieval, en donde se usaban figuras diabólicas que estaban más ligadas a lo religioso, como lo fueron las gárgolas. El término grutesco “… terminó para definir una categoría estética diferenciada de la idea clásica de belleza, en oposición a la categoría de lo sublime”.

En cuanto a los grutescos que adornan los muros y techos del edificio, se identificaron tras el proceso de inventariado, cuatro principales grupos: dragones, leones, peces y máscaras. Se encontraron quince tipos de dragones y un total de 11 piezas. Leones, se identificaron dos tipos y un total de 33 piezas. Peces, se identificaron cuatro tipos y un total de 79 piezas. Máscaras, se identificaron cinco tipos y un total de 44 piezas. El grupo de los grutescos representa el 15.3% de los elementos identificados.

NATURALEZA

El grupo clasificado como de “Naturaleza” hace referencia a todos los elementos ornamentales que asemejan o referencian formas u objetos propios de la naturaleza. Esto se ha visto implementado en la arquitectura y el arte desde hace muchos años y ha tenido mayor o menor fuerza en distintos movimientos y épocas; un ejemplo de esto es el renacimiento, tiempo que supone un cambio tanto en lo arquitectónico como en lo social y cultural, pues se retoman los ideales y la estética de la época clásica de Roma y Grecia.

Es así, que, durante el renacimiento, surge un espíritu por conocer la naturaleza lo cual se ve reflejado en la estética, en donde estas figuras naturales y humanas buscan reflejar de la manera más realista posible, siendo representadas en obras artísticas y en la ornamentación de los edificios. En la clasificación realizada para este trabajo se identificaron los siguientes elementos que fueron agrupados en este: rosetones se identificaron 12 tipos y un total de 172 piezas; hojas de acanto, se identificaron 20 tipos y un total de 332 piezas; palmetas, se identificaron 13 tipos y un total de 237 piezas; capiteles, se identificaron 12 tipos y un total de 136 piezas; ménsulas, se identificaron seis tipos y un total de 66 piezas. Este grupo representa el 54% de todos los elementos identificados.

OBJETOS

En esta clasificación se encuentran aquellos elementos ornamentales que representan objetos, elementos geométricos o con formas más definidas que no representan elementos de la naturaleza, aunque sus formas pueden inspirarse en ella. Al igual que con la naturaleza, la geometría se ha visto implementada en la arquitectura desde los inicios de esta y así mismo, hay estilos en los que ésta se ve más representada, como el Art Decó, o la arquitectura Islámica.

Los elementos que fueron identificados en el edificio de la Gobernación (Figura No. 3), están acordes con su principal fuente de inspiración como lo es la ciudad de París. Para este grupo se identificaron los siguientes elementos: cartelas, se identificaron nueve tipos y un total de 71 piezas; escudos, se identificaron nueve tipos y un total de 85 piezas; ánforas, se identificaron 15 tipos y un total de 132 piezas; frontones, se identificaron tras tipos y un total de 32 piezas; pináculos, se identificaron cuatro tipos y un total de 94 piezas; y volutas, se identificaron 13 tipos y un total de 123 piezas. Este grupo representa el 30.7% de los elementos identificados.

Figura No. 3. Carmona, V. (2023). Clasificación de los elementos ornamentales de la Gobernación de Caldas.

En total se encontraron 142 variedades de ornamentos en el edificio de la Gobernación y un total de 1.747 piezas. Esto permitió corroborar la hipótesis planteada, ya que demuestra que, por esta gran cantidad y variedad de piezas, el proceso de ornamentación del edificio fue un proceso industrial, que requirió de técnicas especiales, e incluso adelantadas para la época y el lugar, así como mano de obra especializada, materiales e instrumentos especiales, los cuales fueron importados, y un espacio adecuado para su realización. Todo esto, gracias a la riqueza producida por el producto insignia más importante y reconocido del país, el café, que propició no solo el desarrollo de la ciudad, sino también de toda la región.

Así mismo este proceso de identificación y registro a través de esta investigación, permitió generar un sentido de valoración por estos elementos y este tipo de arquitectura, no solo por su belleza, sino también por todo lo que conllevó su realización, desde el proceso artesanal hasta el industrial.

3. DE LO ARTESANAL A LO INDUSTRIAL

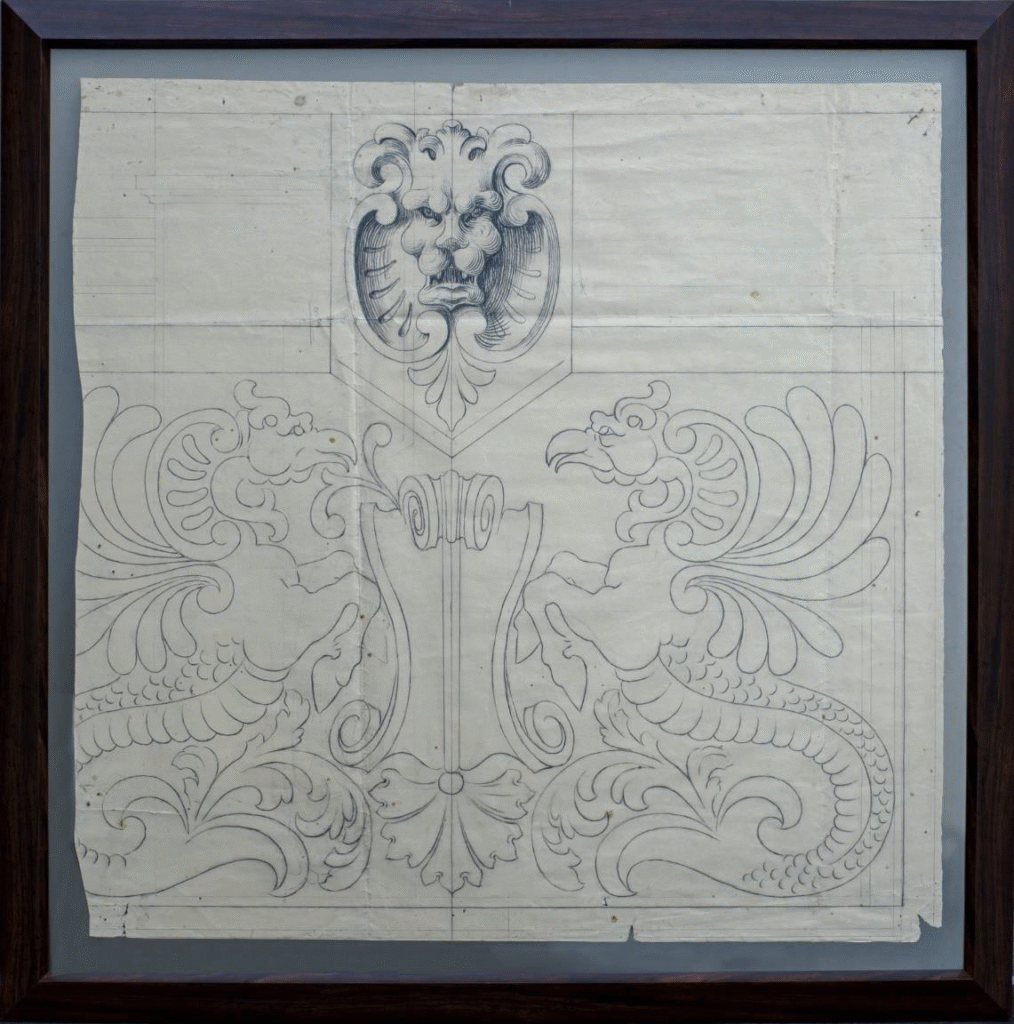

La ejecución de los elementos ornamentales característicos de la arquitectura republicana en el edificio de la Gobernación de Caldas es un claro ejemplo de la transición del proceso artesanal al industrial. Dada la cantidad de elementos ornamentales que tuvieron que haber sido construidos en la época, no solo para este edificio sino para la gran cantidad de ellos que se hicieron en ese momento bajo los mismos patrones estilísticos, es posible presumir que los directores, Belisario Rodríguez y sus ayudantes, tuvieron que contar con muchas personas, quizás tanto hombres como mujeres, que elaboraron esta decoración en espacios adecuados para el efecto, es decir como una fábrica. Belisario hacía los dibujos a mano alzada en papel mantequilla o en papel cartulina, de lo cual se conservan ejemplares. (Figura 4). Luego los debía pasar al taller en donde se elaboraban los moldes y contramoldes, luego al taller en donde se les hacía el acabado; la mayoría son blancos sobre pintura amarilla, pero algunos tienen tonos de color en la gama de tierras, ocres, sepias y similares.

Al lado del edificio de la Gobernación existía entonces un lote baldío de alguna casa que desapareció en el incendio; nos imaginamos que allí se debieron montar unos galpones que sirvieron de espacios auxiliares para la obra y que en alguno de ellos se debió montar el taller de ornamentación. Creemos que allí pudieron trabajar muchas mujeres puesto que ellas ya trabajaban en la selección de los granos de café en los depósitos lo cual quiere decir que la mano de obra femenina era muy recurrida para la época. Y en tratándose de un trabajo que, especialmente en los acabados, necesitaba de cierta sutileza, qué mejor que fueran ellas quienes lo hiciera.

Los dibujos (Figura No. 4), además de ser una prueba del meticuloso trabajo de planeación para el desarrollo de la ornamentación del edificio, son la base y la directriz que determina la forma de cada uno de los elementos ornamentales. Estos diseños detallados no solo capturan la esencia estilística de la arquitectura republicana, sino que también establecen las pautas para el paso siguiente hacia la industrialización.

Figura No. 4. Sarmiento, J. (2023). Dibujo hecho en lápiz sobre papel mantequilla realizado por Belisario Rodríguez, ornamentación Gobernación de Caldas.

El arte y la destreza manual, inicialmente asociados con la producción de dibujos y modelos de estas piezas ornamentales, se transforman gradualmente en un proceso industrial. La combinación de la tradición artesanal con las eficiencias y la escala proporcionadas por métodos industriales resulta en una síntesis única: piezas ornamentales que encapsulan la esencia histórica y cultural, mientras se benefician de la precisión, la consistencia y la eficiencia de la producción industrial.

Así, el edificio de la Gobernación de Caldas se erige no sólo como un testimonio de la grandiosidad arquitectónica republicana, sino también como un monumento a la evolución de los procesos creativos y productivos. Este matrimonio, entre lo artesanal y lo industrial, no solo enriquece la estética del edificio, sino que también subraya la capacidad de adaptación de las tradiciones culturales.

4. PROCESO

Sobre la forma como Belisario Rodríguez y su equipo elaboraron la ornamentación del edificio hace cien años no existe registro alguno. Revisando los periódicos de la época encontramos notas sobre la reconstrucción de la ciudad, sobre los profesionales que llegaban, sobre los diferentes edificios que se iban construyendo, pero nada sobre la forma como se diseñaron y construyeron estas formas para ornamentar, no solo el edificio de la Gobernación, sino el Palacio del Arzobispado, el Palacio de la Alcaldía, bancos, hoteles, edificios comerciales y viviendas familiares. En alguna nota se alaba la grandiosa arquitectura que se estaba haciendo inspirada en París y en las grandes ciudades europeas. Se habla de estilos como el “renacimiento francés e italiano combinados” o “edificio de tendencia española”. En efecto, en una publicación de 1928 hecha con motivo de la llegada del ferrocarril a Manizales en diciembre de 1927, se hizo una publicación en la cual se da cuenta de los avances logrados en la reconstrucción de la ciudad y se muestran fotos de casas ya terminadas definiendo su estilo como el del ejemplo anterior. (Manizales MCMXXVIII, publicado por la Junta Central de Festejos con motivo de la inauguración del ferrocarril de Caldas).

Por ello, durante nuestra investigación acudimos a maestros de la Escuela de Bellas Artes para que nos ilustraran sobre la forma como se habrían podido hacer estos elementos ornamentales en la Colombia de hace un siglo. El resultado de nuestras pesquisas es el siguiente.

PIEZA ORIGINAL

El primer paso para la creación de los elementos ornamentales comienza con la elaboración de la pieza original. Esta se hace creando una estructura, que puede ser en madera o en varas de hierro; posteriormente esta se envuelve con papel periódico y se fija utilizando alambre, formando así una base sólida sobre la cual se aplicará la arcilla de moldeo. El propósito de esto es proporcionar a la arcilla; un material blando y fresco, una superficie adherente. En este caso el papel periódico cumple esa función. Finalmente, la arcilla se moldea con herramientas apropiadas para dar la forma deseada, ya sea grutescos, elementos de la naturaleza u otros objetos ornamentales.

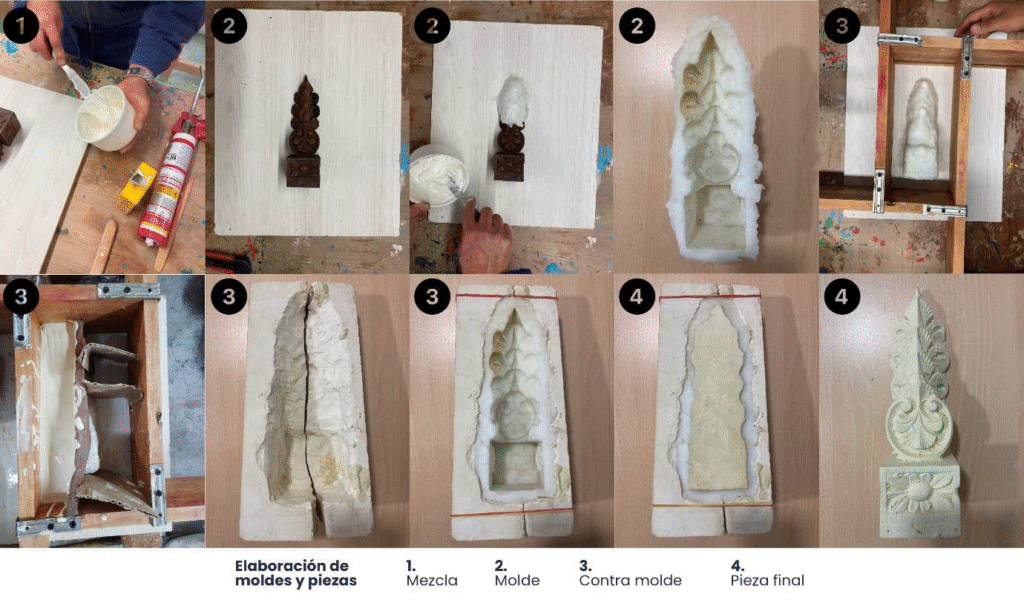

TIPOS DE MOLDES Y CONTRAMOLDES

El siguiente paso es la realización de los moldes y contramoldes, elementos fundamentales como base para la reproducción de las figuras. Los moldes son reproducciones negativas de la pieza original y los contramoldes son reproducciones positivas del molde; esta se adapta y mantiene la forma original; estos se hacían de yeso. A continuación, los diferentes tipos de moldes y contramoldes.

● MOLDE EN YESO Y CEMENTO: El molde más sencillo y económico de elaborar es en yeso, ideal para piezas pequeñas y fáciles de moldear para exponer en el interior del edificio; también se podían hacer en cemento para piezas de mayor tamaño como ánforas, jarrones, pináculos, que se podían exponer a la intemperie. A las piezas de cemento se les ponía un refuerzo interior en varillas de hierro figurado para mejor agarre de la mezcla. Sin embargo, en caso de necesitar piezas más complejas se puede usar este sistema haciendo todo por segmentos para luego ensamblarlos como un rompecabezas y obtener la pieza deseada.

Figura No. 5. Muñoz, S. (2023). Proceso elaboración molde en silicona y pieza final en yeso.

VACIADO DE LAS PIEZAS FINALES

En cuanto al vaciado de las piezas finales, se puede usar materiales como yeso y cemento. El yeso es el material más fácil de trabajar, pues mientras se seca permite ser moldeado para tener mejores acabados; este es un material que trabaja sin carga, es decir, que no lleva grava o talcos industriales. El yeso es utilizado para las piezas más finas. Para asegurar la resistencia se agrega una primera capa de yeso sobre el molde, luego se coloca yute, un material “tipo costal” compuesto por una tela de fibras no muy anchas ni muy cerradas que le da estructura a la pieza, y finalmente se terminan con otra capa de yeso. Por otro lado, otro de los materiales empleados es el cemento; éste conlleva un poco más de tiempo durante el proceso de fraguado y por eso no se moldea con facilidad y a diferencia del yeso, aquí si se trabaja con carga.

FIJACIÓN

Finalmente, terminado el proceso de vaciado y de desmoldeo las piezas están listas para su instalación. Las piezas de yeso se unen al muro cuando ya están secas, usando el mismo material. A la pieza se le realiza una serie de hendiduras como retícula en la parte trasera (Figura No. 6) y también en la superficie donde se va a fijar, luego se une con yeso y se deja secar aproximadamente por 20 minutos. Para las piezas en cemento es el mismo proceso, pero se debe tener en cuenta que éstas se adosan cuando las piezas aún están frescas.

Figura No. 6. Peña, L. (2023). Pieza original.

5. CONCLUSIONES

● El proceso de ornamentación de la Gobernación de Caldas más que un proceso artesanal fue también un proceso industrial.

● Gracias a las condiciones económicas y a los avances de la época permitieron nuevas técnicas y la importación de materiales.

● Se pudo realizar una identificación y reconocimiento de los múltiples tipos de ornamentos y técnicas. ● Es un factor muy importante para asegurar su correcto mantenimiento.

● Entender el proceso de estos elementos, desde su contexto histórico, hasta su producción, permite valorar lo arquitectónico, lo artesanal y lo técnico, como también lo patrimonial.

● Es necesario investigar más sobre la forma como se construyeron estos edificios y su decoración.

6. BIBLIOGRAFÍA

● Arango, S. (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Centro Editorial y Facultad de Artes; Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

● Chalarca, J. (1998). Vida y hechos del café en Colombia. Común Presencia Editores. Bogotá, Colombia.

● De Fusco, R. (1981). Historia de la arquitectura contemporánea. Hermann Blume, 198. Madrid, España.

● Delgadillo, H. (2008). Repertorio ornamental de la arquitectura de época republicana en Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá, Colombia.

● Mejía, M. S. (2002). Manizales centro histórico. Memorial de la arquitectura republicana. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

● Robledo C., J. E. (1996). La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales / Entre lo que se quería y lo que se podía en la montaña: La construcción de la ciudad de Manizales. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

● Loaiza M., J. J. (2019) El Taller de artes: Un filón con estigma de anacrónico. Memoria pendular de una vivencia artístico-investigativa. Universidad de Caldas, Facultad de Artes y humanidades, Departamento de artes plásticas. Manizales, Colombia.

6.1. FIGURAS

Figura No. 1. Ramirez, E. (2021). Ubicación del Paisaje Cultural Cafetero en Colombia.

Figura No. 2. Imagen 1: Arias Hurtado, V. (s.f). Gobernación de Caldas en construcción, sin ornamentación. Imagen 2: Román, S. (2023). Gobernación de Caldas en la actualidad.

Figura No. 3. Carmona, V. (2023). Clasificación de los elementos ornamentales de la Gobernación de Caldas.

Figura No. 4. Sarmiento, J. (2023). Dibujo planimétrico a mano alzada realizado por Belisario Rodríguez, ornamentación Gobernación de Caldas.

Figura No. 5. Muñoz, S. (2023). Proceso elaboración molde en silicona y pieza final en yeso.

Figura No. 6. Peña, L. (2023). Pieza original.

Autores

Sarmiento, Juan Manuel.

Prof. Arquitecto restaurador

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

jmsarmienton@unal.edu.co

Carmona, Verónica.

Arquitecta

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

vcarmonac@unal.edu.co

Muñoz, Santiago.

Est. Arquitectura

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

smunozmu@unal.edu.co

Franco, William Felipe.

Est. Arquitectura

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

wfrancol@unal.edu.co

García, Laura.

Est. Arquitectura

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

lagarciaor@unal.edu.co

Peña, Laura Catalina.

Est. Arquitectura

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

lapenag@unal.edu.co

Ramírez, Esteban.

Arquitecto

Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

estramirezgom@unal.edu.co